di Rosetta Perfetta

L’artista e controtenore tedesco Klaus Nomi, nato come Klaus Sperber nel 1944 a Immenstadt, una cittadina bavarese apparentemente anonima, è diventato un’icona culturale di portata internazionale non solo per la sua voce fuori dal comune, ma anche per il suo linguaggio visivo e performativo radicale. A distanza di decenni dalla sua morte prematura, il suo nome continua a evocare un universo estetico che non appartiene del tutto al passato, ma sembra fluttuare tra epoche e mondi differenti, come se fosse la creatura di un futuro ipotetico scivolata per errore nel cuore del XX secolo.

Nato in una Germania che stava affrontando le ferite del dopoguerra, Nomi trascorse la giovinezza in un periodo di ricostruzione materiale e morale. Le città, ancora segnate dalla guerra, erano scenari di un rinnovamento sociale e culturale che gettava le basi per una nuova identità europea. In questo clima, il giovane Klaus sviluppò un amore precoce per la musica, in particolare per l’opera, attratto dalla potenza drammatica di voci capaci di trasportare il pubblico in mondi mitici e lontani. Quell’amore non si limitava a un’ammirazione passiva: Nomi cantava, sperimentava, cercava un proprio spazio espressivo già in adolescenza. Tuttavia, non seguì mai un percorso accademico rigoroso come molti aspiranti cantanti lirici del suo tempo: preferì un apprendimento libero, autodidatta, filtrato attraverso le esperienze dirette e la curiosità di esplorare anche territori musicali considerati “bassi”, come il pop e il cabaret.

Negli anni Sessanta si trasferì a Berlino, una città divisa, attraversata da tensioni politiche, ma anche da una sorprendente vitalità culturale. Qui lavorò come usciere alla Deutsche Oper di Berlino Ovest, un impiego che gli permise di assistere quotidianamente agli spettacoli e di avvicinarsi al repertorio operistico. Durante le pause, Nomi cantava arie per i colleghi e i tecnici di scena, stupendo tutti con il suo timbro insolito e la sua capacità di passare con naturalezza da un registro all’altro. Allo stesso tempo, frequentava ambienti underground come il Kleist Casino, un club gay dove la libertà espressiva era la regola, e dove il giovane cantante trovò un pubblico pronto ad accogliere la sua eccentricità. In questo crogiolo di teatro, musica e sottoculture, Nomi iniziò a immaginare un modo di fare arte che non si limitasse a eseguire brani, ma che trasformasse ogni performance in un’esperienza immersiva, in cui la voce fosse solo uno degli elementi di un linguaggio scenico totale.

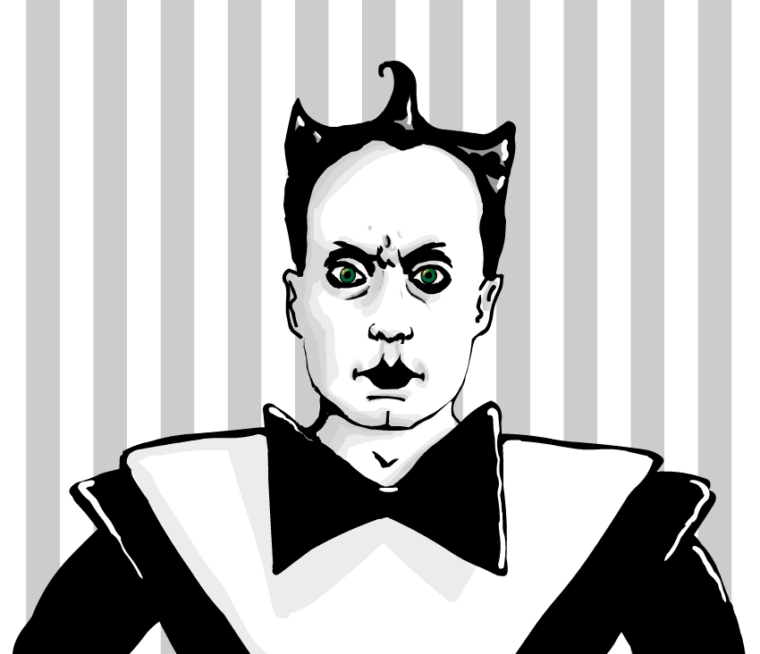

A metà degli anni Settanta, Nomi compì un passo decisivo: si trasferì a New York City, allora un epicentro di innovazione culturale. L’East Village era un laboratorio di creatività senza confini, un luogo dove punk, new wave, arte performativa e moda si intrecciavano in una rete di scambi e contaminazioni. Qui Nomi trovò un terreno ideale per far crescere la sua estetica: un mix di tradizione operistica, elettronica sperimentale e teatralità futurista. La sua immagine di “alieno elegante” — trucco bianco e geometrico, labbra sottili e scure, costumi a metà tra un abito da camera barocco e una tuta spaziale — divenne presto inconfondibile. Non si trattava di un semplice look di scena, ma di una dichiarazione poetica e politica: un corpo reso artificiale, lontano dai canoni di genere e dalle aspettative estetiche del mainstream, un corpo che poteva essere maschile e femminile, umano e meccanico, angelico e demoniaco nello stesso tempo.

Le sue performance andavano oltre il concetto di concerto: erano azioni teatrali in cui il pubblico si trovava di fronte a una figura quasi sovrannaturale che cantava, spesso immobile, brani del repertorio classico come l’aria di Purcell “Cold Song”, trasformata in un lamento cosmico grazie a un arrangiamento elettronico che ne amplificava la dimensione glaciale e struggente. Nomi prendeva il melodramma settecentesco e lo calava in un contesto postmoderno, in cui la tecnologia musicale (sintetizzatori, sequencer, drum machine) serviva non a rendere l’opera più accessibile, ma a deformarla, a portarla su un piano di inquietudine e meraviglia. Allo stesso tempo, il suo repertorio includeva cover di brani pop degli anni Sessanta, trattati con la stessa serietà drammatica delle arie classiche: così “The Twist” o “Lightnin’ Strikes” venivano trasfigurate in piccoli pezzi di teatro sonoro, in cui la leggerezza del pop originale lasciava il posto a una strana malinconia elettronica.

Questa estetica trovò un’eco potentissima quando Nomi entrò in contatto con David Bowie. Bowie, già allora un’icona del cambiamento e dell’ambiguità di genere, riconobbe immediatamente in Nomi un artista affine, capace di incarnare una sensibilità futurista e queer che anticipava la sensibilità cyberpunk e postumana. L’apparizione di Nomi al “Saturday Night Live” nel 1979, come corista e performer al fianco di Bowie, fu un momento chiave: il grande pubblico scoprì questo personaggio enigmatico e ne rimase folgorato. L’impatto visivo di Nomi — volto da statua greca ridisegnato come un fumetto espressionista, costumi ispirati alle geometrie del Bauhaus e ai film di fantascienza — rimase impresso nella memoria collettiva.

La sua carriera, tuttavia, ebbe vita breve. Quando l’AIDS iniziò a diffondersi nella comunità gay di New York, Nomi ne fu una delle prime vittime celebri. Morì il 6 agosto 1983, a soli 39 anni. All’epoca la malattia era avvolta da stigmi e paure: l’informazione scarseggiava, la politica ignorava il problema, e chi ne era colpito veniva spesso isolato socialmente. La morte di Nomi fu quindi non solo una tragedia personale, ma anche un simbolo della vulnerabilità della comunità creativa che stava rivoluzionando l’arte e la musica del tempo. Le sue ceneri furono disperse a New York, la città che lo aveva accolto e trasformato, e che a sua volta fu segnata indelebilmente dal suo passaggio.

L’eredità di Klaus Nomi continua a essere viva e multiforme. Dal punto di vista musicale, la sua capacità di unire opera e musica elettronica ha influenzato generazioni di artisti interessati al crossover dei generi: basti pensare ai cantanti che oggi mescolano lirica e synthpop, o ai performer che concepiscono il concerto come un’opera totale di teatro musicale. Sul piano visivo, la sua immagine è diventata un punto di riferimento per l’estetica queer e per il concetto di corpo come oggetto performativo, anticipando tendenze della moda e dell’arte contemporanea. Molti stilisti hanno citato la sua figura come fonte di ispirazione, dalla precisione grafica dei suoi costumi alla sua capacità di usare l’abbigliamento come elemento narrativo.

Criticamente, Nomi è stato progressivamente riscoperto come una figura liminale: troppo strano per essere pop, troppo “pop” per essere accettato nei circuiti dell’opera, troppo teatrale per essere incasellato nella musica elettronica pura. Questa sua “inclassificabilità” è diventata, col tempo, il suo marchio più importante, quello che lo ha reso una fonte di ispirazione per chiunque rifiuti le categorie rigide dell’industria culturale. Artisti come Björk, Lady Gaga e Laurie Anderson hanno riconosciuto in lui un precursore del loro stesso approccio alla performance.

La sua voce, oggi, suona ancora come un segnale proveniente da un altrove: pura, cristallina, ma anche straniante, perché legata a un corpo che deliberatamente si distaccava dalla fisicità naturale. Nomi non cercava di essere umano in senso tradizionale: cercava di essere un’opera d’arte vivente, un’entità estetica che superava il limite della persona. In un’epoca in cui la musica si legava spesso alla celebrazione di un’identità definita (la rockstar virile, la diva pop sensuale, il cantautore autentico), Nomi si presentava come un “oggetto estetico totale”, un’opera tridimensionale in movimento.

Oggi la sua figura viene analizzata anche in chiave storica come una prefigurazione delle estetiche queer contemporanee, della fluidità di genere e dell’ibridazione culturale resa possibile dalla tecnologia. La sua morte precoce, legata a un’epidemia che cambiò radicalmente la percezione della comunità LGBTQ+, aggiunge alla sua figura un alone tragico che ne amplifica il mito. Non sorprende che, a distanza di quarant’anni, mostre d’arte, documentari e retrospettive continuino a celebrare il suo lascito, non solo come cantante, ma come performer capace di unire linguaggi artistici differenti in un’esperienza unica e irripetibile.

Klaus Nomi rimane dunque un artista di frontiera, una figura capace di parlare a più generazioni e di incarnare, nella sua brevissima parabola, la tensione eterna dell’arte: quella di andare oltre il dato, oltre il reale, oltre l’umano stesso. La sua vita, pur breve, continua a essere un laboratorio di possibilità, un invito a immaginare altri modi di essere, di cantare, di vivere e di trasformarsi attraverso la musica e la performance.

(9 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata